Das St. Ulrichswerk intensiviert seine Bemühungen um Klimaneutralität. Der Erdgasanteil sinkt. Die Mieter heizen sparsamer.

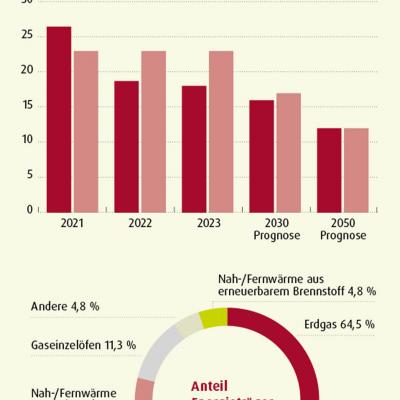

Der Nachhaltigkeitsbericht des St. Ulrichswerks zeigt erfreuliche Entwicklungen. Der starke Rückgang der CO2-Emissionen 2022 von 26,48 auf 18,73 kg/m2 setzt sich auch 2023 fort: Die CO2-Emissionen nahmen auf 18,05 kg/m2 ab. Damit wurde der Zielwert von 23 für das Jahr 2023 deutlich unterboten. Es ist ein gemeinsames Ziel von Mietern und Vermietern, langfristig den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen zu senken, dies erfordert Maßnahmen auf beiden Seiten. Das St. Ulrichswerk als Vermieter erarbeitet aktuell einen Dekarbonisierungspfad mit einer Energiebilanz je Objekt. Aus diesem geht hervor, welche Maßnahmen je Objekt zielführend sind, um die Klimaziele zu erreichen und dass dies auch wirtschaftlich sinnvoll und umsetzbar ist.

Die Mieter haben nicht nur aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise 2022 sparsamer geheizt, sondern 2023 ihren Verbrauch noch weiter gedrosselt. Somit zeichnet sich ab, dass das St. Ulrichswerk zusammen mit seinen Mietern seine langfristigen Zielwerte wesentlich früher als geplant erreichen dürfte. Für das Jahr 2030 soll das jetzige CO2-Äquivalent von 18,05 kg/m2 auf 17 sinken (bis 2050 auf 12).

Ein Grund für die erfreuliche Entwicklung: Bereits in den vergangenen Jahren hat das St. Ulrichswerk sukzessive Wohnanlagen energetisch saniert. Auch 2023 wurden zwei weitere Liegenschaften von Erdgas auf Fernwärme umgestellt. Das schlägt sich auch im Anteil der jeweiligen Energieträger nieder: Der Erdgasanteil sank im Vergleich zu 2022 von 71 % auf nunmehr 69 %, während Nah- und Fernwärme aus Heizwerken allgemein von 13 auf 16 % stieg.

Kurzum: Die CO2-Bilanz des St. Ulrichswerks wird immer besser. Dieser Trend wird sich fortsetzen, da auch 2023 mehrere Areale von Erdgas auf Fernwärme bzw. Grundwasserwärmepumpe umgestellt werden.

Die angestrebte Klimaneutralität stellt für die Wohnungswirtschaft eine Mammutaufgabe mit enormen Investitionen dar. Trotz der hohen Kosten würde das St. Ulrichswerk sogar noch schneller noch mehr Wohnanlagen auf nachhaltige Energieträger umstellen. Ein Problem: Um verlässlich planen zu können, ist das St. Ulrichswerk auf die jeweilige kommunale Wärmeplanung angewiesen, die in Bayern aber erst bis Mitte 2026 (Städte ab 100.000 Einwohner) bzw. Mitte 2028 (Städte bis 10.000 Einwohner) vorliegen muss.